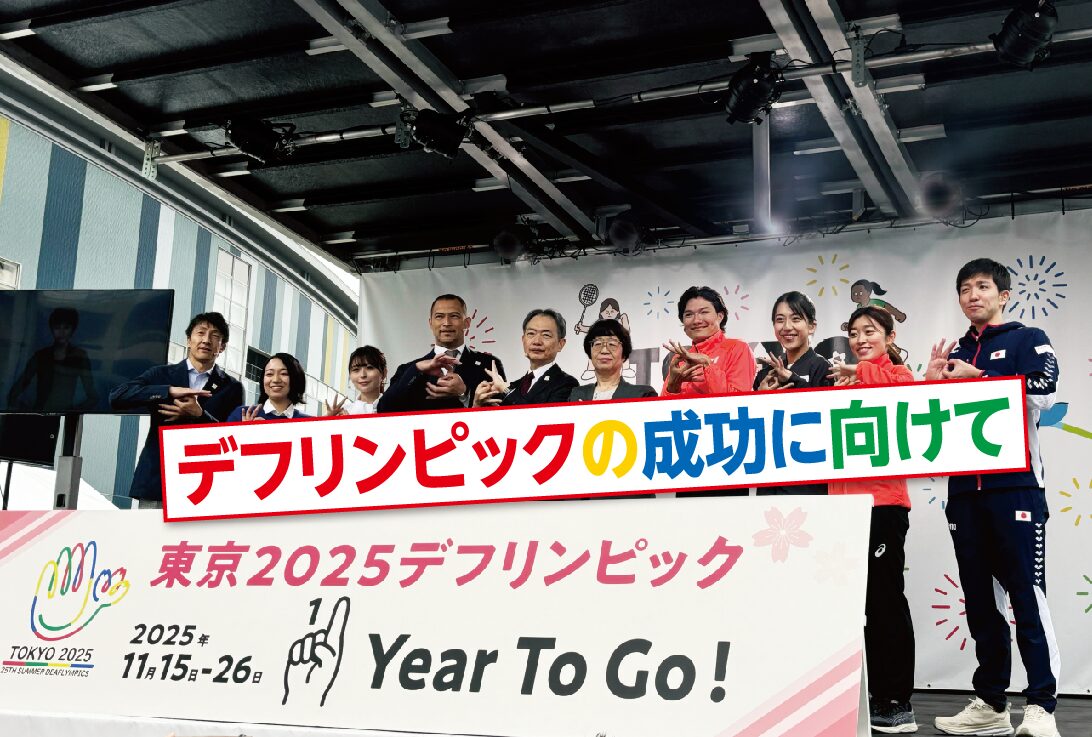

(↑トップ写真の説明)

開催1年前のセレモニーにて。デフのトップアスリートに加えて、室伏広治さんや朝原宣治さん、長濱ねるさんなどが参加しました。

デフリンピックについて

デフリンピックの開催

東京でも開催され、多くの方がご存知のパラリンピックですが、実は聴覚障害の区分が存在しません。

聞こえない方々にとっては、パラ大会よりも長い歴史を持つ「デフリンピック」が、単独の大会として開催されてきたからです。日本は1965年から参加しており、近年は多数のメダルを獲得しています。

デフリンピックには陸上やサッカー、水泳やテニスといった競技がありますが、やはり様々な特徴があります。例えば、スタートの号砲や審判の笛などが聞こえないことから、光や旗などを用いた視覚的保障が欠かせません。

↑短距離走では、緑色のランプでスタートを伝えます。

応援をする側も、拍手では届かないため、手をヒラヒラさせる手話や、床を踏む振動で称賛を伝えるなどの方法を用います。

そのデフ大会は100周年という節目を迎えるのですが、来年の11月、日本で初めて、この東京で開催されることが決定しており、全日本ろうあ連盟をはじめとした各団体が、着々と準備を進めています。

しかしながら、2021年時点での認知度が16.3%(パラリンピックは97.9%)に留まるなど、まだ世間に知られていないことが課題となっており、都はイベントや広報などを通じて、その周知に取り組んでいます。

共生社会の実現

スポーツ大会としてのデフリンピックの成功はもちろんですが、ろう者の文化や課題を社会に理解してもらい、共生社会への歩みを加速させることが、最も重要な点であると思います。

このため、都は今年1月に定めた「ビジョン2025 アクションブック」で、インクルーシブなまちづくりの指針を示しています。

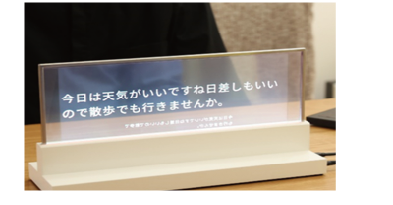

具体的には、国際手話人材の育成や、民間と連携したユニバーサル・コミュニケーション技術の開発および機器の導入支援、都立施設のアクセシビリティ向上などの取り組みによって、「いつでも・どこでも・誰とでも」つながる東京を目指すこととしています。

↑音声を多言語で表示する透明ディスプレイ(東京都HPより)

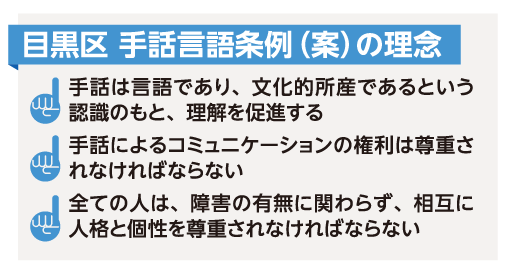

手話言語条例

ろう者の文化の中でも、手話は一つの言語として捉えるべきものであり、日本のろう学校では長らく手話が禁止されていたという悲しい歴史を踏まえても、その理解を広げていくことは極めて重要です。

そこで都議会では、超党派のチームを結成し、一昨年、議員提案で「手話言語条例」を制定しました。

また目黒区でも同様に、来年4月の施行を目指し、先日まで手話言語条例案に関するパブリックコメントが実施されており、2025年の第1定例会に上程される見込みとなっています。(2025.3追記:区議会において成立しました。)

なお、都議会は現在さらに一歩進んで、あらゆる情報・コミュニケーションの保障を目指す条例の制定に向けた議論を、やはり超党派で行っており、来夏までの制定を目標としています。

視覚や聴覚などの問題は、加齢によっても引き起こされることから、誰もが当事者になり得るという認識を共有したうえで、情報の取得や意思疎通の手段を確保できる社会を目指したいと思っています。

機運醸成の取り組み

デフリンピックの開催まで1年を切り、都内各地で機運醸成の取り組みが行われています。

私も参加した、先日の豊洲ららぽーとでのイベントでは、音声認識ディスプレイの展示や、当事者の感覚を体験できるブースなど、多様なプログラムが提供されていました。

↑私が試したVRゴーグル。サッカーや陸上競技を疑似体験し、音のない世界のスポーツをリアルに感じています。

また、先月11月19日には、都議会スポーツ振興議連で、国際ろう者スポーツ委員会のアダム・コーサ会長をお迎えし、デフリンピックに向けた意見交換などを行いました。

当日は、コーサ会長の手話を通訳の方が英語に翻訳し、さらに別の通訳が日本語に変換。逆も然りで、日本語を英語に翻訳し、それを手話通訳が会長に伝えるという複雑な段取りが組まれており、デフリンピックという国際イベントの難しさを目の当たりにしました。

↑ご挨拶されるアダム・コーサ会長

ぜひ、一緒に応援しましょう!

一連の取り組みを通じて、デフリンピックの認知度は上昇しているとは思いますが、まだ道半ばです。目黒区でも、都と連携したプロモーションを求めていきたいと思いますし、皆さまも、ぜひご関心をお寄せください。

また、かつてのオリパラのように、デフ大会でもボランティアの募集が始まりました。手話ができなくても参加できますので、ぜひサイトを覗いてみてはいかがでしょうか。(2025.3追記:受付は終了しました)

ボランティア募集ページ(受付は終了しています)

前回の無念を、東京で晴らす!

実は、2022年の前回大会では、日本が歴代最多となる30個のメダルを獲得しながら、新型コロナに感染する選手が続出し、大会中に全競技で出場を辞退する事態となりました。その中には、決勝や準決勝を控えていた種目も含まれます。

だからこそ、来年にかけるアスリートたちの思いは、なおさら強いものとなっています。

9月の世界陸上から、11月のデフリンピックへと注目が続いていくよう、私も微力ながら発信に努めてまいります。皆さまからも、ぜひご意見を頂ければ幸いです。

※ 過去のレポートはこちら