花粉症対策について

こんにちは、都議会議員の西崎つばさ(目黒区・41歳・3児の父)です。

さて、花粉症もいよいよピークの時期。私自身も当事者ですが、毎年こんなに辛い思いをしているのに、政治は何もできないのか、そもそも戦後の植林政策による公害ではないか、との声も聞かれます。

そこで、最近の動きも含めた花粉症対策についてご報告します。

花粉症の実態

花粉症が初めて学会で報告されたのは、今から実に62年前。現在では、一体どれほどの患者がいるのでしょうか。

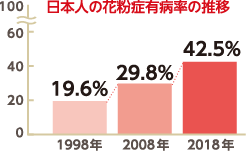

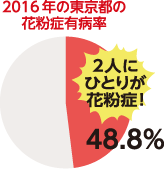

日本耳鼻咽喉科学会の調査によると、花粉症の有病率は以下の通り、ほぼ10年毎に10ポイントずつ増加しています。

また、2016年の東京都による調査では、有病率は48.8%と推計され、都民の2人に1人は花粉症であるという驚きの結果が示されました。

各種調査による経済的な影響を見ると、労働力低下による経済損失額は1日あたり約2320億円、外出頻度の低下による飛散期の家計消費への影響はマイナス3831億円(2023年)という試算もあります。

医療費については、保険診療が2019年時点で3600億円、市販薬が2022年時点で400億円と推計されています。

政治・行政の取り組み

国会・政府

この国民病に対して、政治や行政はどのように取り組んできたのでしょうか。

患者が増加した1970年代以降、当時の厚生省などが研究を開始し、1990年には「関係省庁担当者連絡会議」を設置。

2004年には専門家も交えた「花粉症対策研究検討会」が発足し、総合的な花粉症対策研究を進めると示されましたが、以降は年1回の会議が行われる程度で、あまり進展のない状態が続いてきました。

時は流れて2023年4月、当時の岸田総理が意欲を示したことを契機に、国会において超党派による「花粉症対策議員連盟(ハクション議連)」が設立され、150名もの議員が参加することになりました。

5月には、史上始めての花粉症に関する閣僚会議が開催され、「花粉症対策の全体像」を決定。10月には「花粉症対策初期集中対応パッケージ」が取りまとめられています。(後半で紹介します)

東京都

都は、1983年に専門家による花粉症対策検討委員会を立ち上げ、飛散量の測定や患者実態調査を開始しています。

さらに、自身が花粉症を発症した当時の石原慎太郎知事が対策の強化に乗り出し、2005年には、副知事を座長として都庁内14局で構成される花粉症対策本部を設置し、森林対策や保健医療対策などを進めました。

2007年度からは、多摩地域に適した無花粉スギの研究に取り組み、交配・育成・評価といった長期間を要するプロセスを経て、ついに2020年から2023 年にかけて、無花粉スギ4品種を開発しました。

2024年には、この無花粉スギを大量増殖するため、住友林業株式会社と協定を締結。2030年までに年間10万本の苗木を生産する体制構築を目指しており、これは私も昨年11月の委員会で取り上げています。

「花粉症対策の全体像」のまとめ

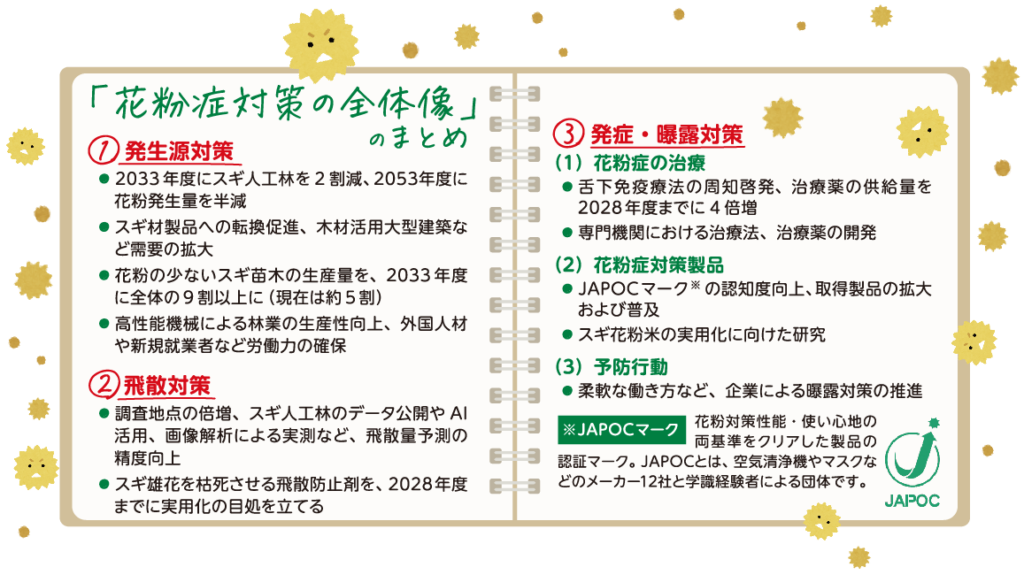

①発生源対策

- 2033年度にスギ人工林を2割減、2053年度に花粉発生量を半減

- スギ材製品への転換促進、木材活用大型建築など需要の拡大

- 花粉の少ないスギ苗木の生産量を、2033年度に全体の9割以上に(現在は約5割)

- 高性能機械による林業の生産性向上、外国人材や新規就業者など労働力の確保

②飛散対策

- 調査地点の倍増、スギ人工林のデータ公開やAI活用、画像解析による実測など、飛散量予測の精度向上

- スギ雄花を枯死させる飛散防止剤を、2028年度までに実用化の目処を立てる

③発症・曝露対策

(1)花粉症の治療

- 舌下免疫療法の周知啓発、治療薬の供給量を2028年度までに4倍増

- 専門機関における治療法、治療薬の開発

(2)花粉症対策製品

- JAPOCマーク(※)の認知度向上、取得製品の拡大および普及

- スギ花粉米の実用化に向けた研究

(3)予防行動

- 柔軟な働き方など、企業による曝露対策の推進

※ JAPOCマーク

花粉対策性能・使い心地の両基準をクリアした製品の認証マーク。JAPOCとは、空気清浄機やマスクなどのメーカー12社と学識経験者による団体です。

本当に対策は進むのか?

ここからは私見ですが、今後の花粉症対策の展望を示したいと思います。

森林対策

【伐採・植替え】

無花粉スギなどへの植替えは、あまりに息の長い取り組みです。

花粉の発生源となるスギ人工林は国内で431万haですが、これまでの植替えは累計で4万haと全体の1%以下に留まっています。都単体で見ても、2021年度までの約15年で690haを伐採しましたが、都内人工林の2%程度です。

このままでは全ての伐採や植替えに3000年かかるペースであり、施策の速度を倍にしても1500年。林業の担い手不足も深刻ですし、植え替えに不安を持つ森林所有者もいるため、理解促進も必要です。

総じて、伐採や植え替えによる対策がすぐに効果を発揮するのは難しいと言えるでしょう。

【飛散防止剤】

一方で、花粉を出すスギの雄花を枯死させるため、自然由来の飛散防止剤が開発されており、ドローンやヘリコプターによる散布の実証実験が行われています。

この薬剤は花粉を9割減らすことができ、実用化に大きな期待がかかります。森林対策としては、こちらの方が現実的ではないでしょうか。

<治療>

【舌下免疫療法】

舌下免疫療法は最低でも3年間は必要となるものの、7割の患者に効果が認められています。2018年に保険適用となり、2022年には診療報酬上の評価も新設され、今後の普及が課題となります。

まずは現在の治療薬不足の解消が求められます。

【スギ花粉米】

花粉症の原因物質をコメに蓄積させ、毎日摂取することでアレルギー反応が起きにくくなるもので、既にヒトへの臨床研究も行われ、症状の改善も確認されています。

政府の方針では、スギ花粉米から有効成分を抽出した医薬品として使用することを想定しており、新たな治療法として注目されますが、実用化には時間がかかりそうです。

まとめ

実は、今回ご紹介した花粉症対策のほとんどは、今から20年前の資料にも見られるものです。

大きな進展がないとも、長年の努力が結実に向かっているとも捉えられますが、この間に花粉症で悩む方が大幅に増えていることは事実であり、大きな政治・行政課題であることは間違いありません。

私自身も当事者として、進捗を注意深く監視してまいります。引き続き、皆さまのご意見を頂ければ幸いです。

※ 過去のレポートはこちら